供應鏈與采購管理

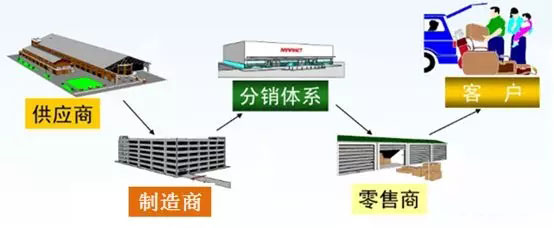

供應鏈是圍繞某一核心企業,通過對商流、物流、信息流、資金流的控制,從原材料采購、生產、銷售、流通到終端用戶手中,將供應商、制造商、銷售商以及最終用戶連成一個整體的功能網絡結構和模式。

供應鏈管理是與營銷、研發并列的基本業務模塊,利用管理的計劃、組織、指揮、協調和激勵職能,對產品生產和流通過程中各環節所涉及的商流、物流、信息流、資金流、價值流進行的合理調控,以期達到最佳組合,發揮最大效率,迅速以最佳的總成本為客戶提供最大的附加值。供應鏈管理的內容主要涉及企業管理中的五個領域,需求、計劃、物流、供應、回流。

為什么企業要實行供應鏈管理:

1.尋求新的利潤源泉,提高企業盈利能力;

2.可以充分利用供應鏈各節點的資源優勢,提高企業的核心競爭力,降低經營風險;

3.降低物流和商品流通的成本;

4.縮小甚至消除‘牛鞭效應’,降低庫存成本、提高服務水平;

5.快速響應顧客需求,提升企業的交付能力。

供應鏈管理可分為三部分:采購供應鏈管理、企業內部供應鏈管理和分銷供應鏈管理。采購供應鏈管理是以采購產品為基礎,通過標準和規范的業務流程,建立并持續優化企業產品需求方和供應商之間的業務關系,在保證順利完成采購任務的同時,達到規范采購過程、優化供應商群體、共享采購信息、監督采購過程、降低采購成本、提高采購信息化水平、提高產品質量和服務質量、實現與供應商的共贏。

采購供應鏈管理的主要特點:

|

類型 |

供應鏈采購 |

傳統采購 |

|

采購性質 |

基于需求的采購 |

基于庫存的采購 |

|

供應方主動型 |

需求方主動型 |

|

|

合作性采購 |

對抗型采購 |

|

|

采購環境 |

友好合作 |

利益互斥、對抗競爭 |

|

信息流通 |

信息共享 |

信息保密 |

|

庫存情況 |

供應商掌握庫存主動權,需求方可不設倉庫,實現零庫存 |

需求方掌握庫存主動權,有專門的倉庫,高庫存 |

|

送貨方式 |

小批量、多頻次 |

大批量、少頻次 |

|

和供應商的關系 |

伙伴關系:共擔責任、利益共享、相互配合 |

買賣關系:責任自負、利益獨享、相互競爭 |

|

驗貨工作 |

免檢 |

嚴格檢查 |

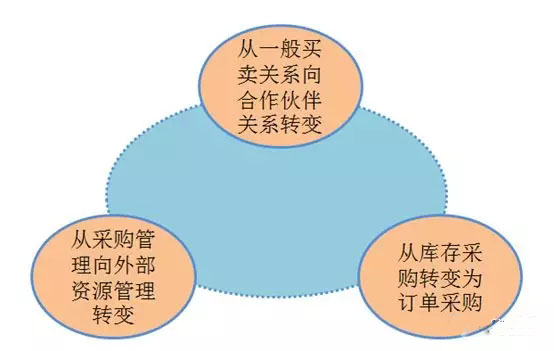

供應鏈采購與傳統采購的主要差異:

采購的驅動形式由庫存采購轉變為訂單采購:

1.大幅降低了交易成本;

2.縮短了用戶相應時間,實現了供應鏈的同步化運作;

3.實現了供應鏈的精細化運作;

4.信息傳遞方式發生了變化;

5.實現了面向過程的作業管理模式。

從采購管理向外部資源管理轉變:

1.與供應商建立長期的、互惠互利的合作伙伴關系;

2.將采購活動滲透到供應商的產品設計和產品質量控制過程;

3.在供應商之間促進質量改善和質量保證;

4.協調供應商的計劃;

5.幫助拓展用戶(下游企業)的多種策略;

6.基于用戶需求,不斷改善產品和服務質量;

7.在滿足自身需求的前提下,提供一部分能力給下游企業能力外援。

從一般買賣關系向戰略協作伙伴關系轉變,可以有效解決以下問題:

1.庫存問題

2.風險問題

3.便利問題

4.降低采購成本問題

5.組織障礙問題。

加強采購供應鏈管理是企業發展的重大課題,企業只有加強對采購供應鏈管理的控制才能在快速變化的市場中最大限度地保障自身效益,降低未知風險,縮短資金流通的周期,為企業帶來更穩定的收入,同時為企業在市場競爭中增添一份重量級的籌碼。